“Il sommo atto di giustizia è sommo atto d’amore”. L’attualità di Rosario Livatino

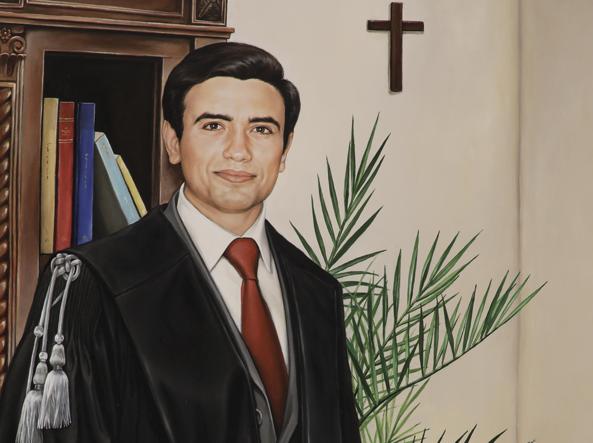

La recente assoluzione, dopo dodici anni di iter giudiziario, dell’ex presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo ha riaperto, qualora servisse, il dibattito sull’amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Oltre che vasto, il tema è importante per la vita di migliaia di cittadini italiani e di altrettanti dipendenti dello Stato i quali quotidianamente lavorano per svolgere al meglio il proprio servizio. In un’epoca critica come la nostra, oltre all’aumento del personale e alla dotazione di strutture più efficienti, in Italia il comparto della giustizia ha bisogno anche di ricordare in modo costante testimonianze attendibili e concrete come quella di Rosario Livatino. Magistrato del tribunale di Agrigento, Livatino condusse un’opera straordinaria volta ad arginare e debellare il fenomeno mafioso. All’indomani dell’uccisione per mano mafiosa avvenuta il 21 settembre del 1990, quella di Livatino è divenuta una testimonianza radicale per interpretare il modo di amministrare e servire la giustizia nel nostro Paese. Testimonianza che, per via della fede del magistrato agrigentino, è stata riconosciuta dalla Chiesa cattolica con la beatificazione dello scorso 9 maggio. Del messaggio di questa straordinaria figura, discutiamo con Giovanbattista Tona. Consigliere presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, Tona si occupa di formazione dei magistrati in tirocinio e di giovani laureati in formazione presso gli uffici giudiziari del capoluogo nisseno.

– Per il giudice Livatino il «sommo atto di giustizia è sommo atto d’amore». Qual è secondo lei il significato di questa espressione? Che rilevanza può avere per il nostro contesto?

Con questa frase (che è una citazione tratta da uno scritto del presidente del tribunale di Milano dell’epoca, Piero Pajardi), Rosario Livatino conclude la sua relazione su “Fede e diritto” tenuta il 30 aprile 1986 a Canicattì. Allora svolgeva le funzioni di pubblico ministero ad Agrigento; quindi raccoglieva prove e chiedeva al Tribunale di condannare le persone che riteneva colpevoli di reati. E se erano gravi ovviamente chiedeva l’applicazione di pene severe.

Lavorava in un territorio periferico, al quale era molto legato, ma fortemente compromesso dall’ipoteca della presenza criminale. Dal 1984 imperversava una feroce guerra di mafia, che proprio nel 1986 si era acuita, quando il 21 settembre a Porto Empedocle venne eseguita in un centralissimo bar la prima di una serie di stragi che segneranno quella cittadina fino al 1990. Sempre nel 1986 Livatino stava terminando di istruire insieme ai suoi colleghi il primo maxi processo alla mafia agrigentina, per il quale a Villaseta una palestra venne trasformata in aula bunker. Frattanto i sindaci di diversi dei paesi dove operavano le cosche si lamentavano di quella che chiamavano pudicamente “delinquenza”, mentre esponenti mafiosi collaboravano con imprenditori e politici per orientare i flussi del denaro pubblico e condizionare gli appalti dinanzi ad una società che assisteva inerte e che anzi per inerzia si faceva trascinare.

Il 1986 è anche l’anno in cui in appello fu assolto Enzo Tortora, che era già divenuto europarlamentare dei Radicali, e il dibattito sulla giustizia era molto vivace e critico attorno al suo caso. Si parlava di abuso della custodia cautelare, di uso distorto dei pentiti, di responsabilità dei magistrati, argomento quest’ultimo sul quale si stava promuovendo un referendum. L’opinione pubblica era divisa e la magistratura sotto accusa.

In quel contesto, tanto diverso eppure tanto simile al nostro, Livatino credeva nel ruolo che svolgeva e misurava il suo compito sempre più grande di se stesso. Consapevole che l’amministrazione della giustizia deve reagire alla violenza e al malaffare, sapendoli innanzitutto riconoscere, senza pigrizie, pavidità o compiacenze. Consapevole anche che la stessa amministrazione della giustizia può diventare violenza e prevaricazione.

Realizzare nella giustizia il comandamento dell’amore, significa impegnarsi a «scorgere il sentiero spesso angusto tra la viltà che cede al male e la violenza che, illudendosi di combatterlo, lo aggrava». Parole queste che Livatino non riuscì a leggere, perché sono contenute nell’enciclica Centesimus annus di Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1991, otto mesi dopo il suo martirio del 21 settembre del 1990.

Ma che lui aveva già incarnato.

– Tanto con le parole quanto con la testimonianza, Livatino ha espresso un’immagine di giudice serio, imparziale e interessato esclusivamente al compito affidatogli. Quanto può tornare utile questo esempio per i giovani che entrano in magistratura?

Può tornare utile innanzitutto confrontare le formule solenni alle quali ogni giudice si richiama e alle quali tutta la magistratura viene richiamata, non con l’immagine, con il “santino” di Rosario Livatino ma con il modo concreto con il quale egli ha incarnato il ruolo.

Il suo metodo di lavoro, fatto di tenacia, laboriosità e onestà intellettuale, si salda con la considerazione del suo ruolo rispetto alle persone da giudicare. È il punto di incontro tra il suo pensiero e quello di Leonardo Sciascia.

Livatino scriveva che i giudici «devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia». Sciascia lo traduceva nel paradosso, secondo il quale «la scelta della professione del giudicare dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare; dovrebbe cioè consistere (…) nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio».

Ma quando lo scrittore di Racalmuto doveva individuare quale fosse il «problema vero, assoluto» del giudicare liquidava come secondario il tema delle riforme e diceva che esso era tutto «di coscienza, di religione».

Sciascia lo disse. Livatino lo fece.

– L’integralità di Livatino era sostenuta dalla fede in Cristo. Una fede, la sua, in grado di offrire una credibilità storica anziché una credenza verbosa. Un esempio anche per chi da credente si occupa di giustizia?

Nella relazione su “Fede e diritto”, che ho già richiamato, Livatino parlò della fede come «istanza vivificatrice dell’attività laica di applicazione delle norme». In questa fede che ti fa essere servitore laico dello Stato c’è tutto: il Vangelo, il Concilio e la Costituzione repubblicana.

Mons. Domenico De Gregorio, storico della Chiesa agrigentina, ha scritto che in queste parole c’è «una vera e propria confessione sul modo in cui il giudice Livatino esercitava il suo compito, realizzava la sua missione che, in coerenza con le idee che la nutrivano e sostenevano, trasformò lui, giudice, in testimone, cioè in martire della verità, della giustizia, del dovere e anche dell’amore»; una “confessione” da rileggersi, dopo la sua morte per mano mafiosa, con maggiore consapevolezza rispetto a coloro che lo ascoltarono quando fu pronunziata e che «poterono pensare si trattasse di una serie di belle e intelligenti considerazioni astratte, o anche di ideali da contemplare e vagheggiare, ma ben lontani dalla scarna, penosa prassi quotidiana».

A volte ci stanchiamo di sentire parlare di ideali, proprio perché in molti li proclamano senza incarnarli. E così sfuggiamo alla responsabilità di sapere distinguere chi ne è autentico interprete e chi ne è abusivo istrione. Con il rischio, letale, di assuefarci all’idea che tanto quegli ideali non si possono realizzare.

La lettura dei diari di Livatino dà la sensazione che egli credesse fino in fondo in questi valori ma che, al contempo, con un’umiltà profondamente evangelica, non se ne sentisse vessillifero o sacerdote, anzi temesse egli stesso che potessero ogni giorno svuotarsi e rimanere sulle sue labbra considerazione astratte. E dinanzi a questo rischio moltiplicava l’impegno proprio, senza farsi frenare dalle delusioni.

Forse questo è di tutti i suoi insegnamenti quello più grande.

– Nel pieno di una pandemia disorientante sul profilo sociale, economico e psicologico, spesso ai nostri giovani manca la capacità di orientarsi in questo mondo complesso. Ritiene che Livatino può trasmettere qualcosa alle nuove generazioni?

Quando Livatino faceva il suo lavoro, cercava di capire fino in fondo quello che accadeva nel suo territorio. E non tutti lavoravano così.

Quando voleva ricostruire come si erano articolate e come erano composte le cosche mafiose che si sparavano, ragionava su indizi in un contesto in cui le attività illecite si svolgevano in maniera occulta e veloce. I cambiamenti sociali erano inediti. Inedite erano le forme della nuova criminalità; i volti puliti e i colletti bianchi si confondevano con i brutti ceffi. L’economia legale nascondeva a doppio strato quella illegale. Erano i meravigliosi anni Ottanta: chiassosi, festosi e ricchi. Ed il chiasso era un modo per distrarre la società, uno strumento al servizio dell’omertà.

Non era un mondo complesso per chi voleva stare tranquillo. Ma era invece difficile, incomprensibile e ostile per chi voleva capire e separare il giusto dall’ingiusto.

Livatino può insegnare alle nuove generazioni che non bisogna arrendersi dinanzi alle difficoltà e agli ostacoli e che bisogna sempre credere fino in fondo in quello che si fa. Che per orientarsi ci vuole una bussola ma deve essere dentro ognuno di noi.

Intervista a cura di Rocco Gumina